ЮНЫЕ ГЕРОИ. ДЕТИ ВОЙНЫ

|

Юные, погибшие герои, Л. Кузубов |

|

|

Азаренко Николай Григорьевич

Баранаева Екатерина Титовна Барковский Иван Платонович

×

БАРКОЎСКІ ІВАН ПЛАТОНАВІЧ

Узнагароджаны медалём «За адвагу» (1944). Пасля вайны працаваў у саўгасе «Старасельскі» кавалём.

Литература Барковский Иван Платонович // Память народа. 1941-1945. [Электронный ресурс] : электронный банк документов периода Великой Отечественной войны / Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. – Москва, 2018–2022. – Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero4406245/ Панкратаў, М. Сын палка / М. Панкратаў // Ленінскі шлях (Горкі). – 1993. 19 мая. Блиндерова (Пищикова) Екатерина Даниловна Бобкова Г. Васильев Владимир

×

ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР

Родился в деревне Паленка Горецкого района. Во время Великой Отечественной войны шестиклассник Селецкой неполной школы стал членом подпольной группы Лихачевской МТС. С первых дней войны брат Володи, родители влились в ряды бойцов за свободу родной страны. Об этом узнали фашисты, в сентябре 1942 года погиб отец, в марте 1943 года в лапы гестаповцев попала и Ульяна Филипповна. Юный Володя ушел в партизанский отряд и был зачислен во взвод разведки. Каждую неделю Володя ходил на боевое задание: следил за движением вражеских автомашин на дороге Могилев-Орша, вел наблюдение за проходившими эшелонами на полустанке Зубры. Но чаще всего его посылали в Горки. Оттуда, походив по улицам города, а потом навестив несколько конспиративных квартир, Володя всегда приносил командованию отряда немало ценных сведений. Неудача постигла юного разведчика в августе 1943 года. Бойцы 35-го Горецкого партизанского отряда решили начать «рельсовую войну» серией диверсий на перегоне Орша-Кричев. К «железке», как всегда, первыми пошли разведчики, чтобы изучить обстановку в окрестностях станции Погодино. Во время выполнения боевого задания юный разведчик попал в руки гитлеровцев. Володя героически перенес все испытания и не опустил гордой головы даже тогда, когда его повели на эшафот, сооруженный на одной из площадей Горок, и на глазах у согнанных горожан повесили юного героя.

Литература Стальмашонак, І. Ён быў патрыётам / І. Стальмашонак // Ленінскі шлях (Горкі). – 1993. – 27 сакавіка. Сцепанькоў, Д. Смелы партызан / Д. Сцепанькоў // Ленінскі шлях (Горкі). – 1984. – 16 чэрвеня. Васильев Николай

×

ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

Юные мстители выполняли в отрядах самые разные поручения, во всем помогали взрослым, чтобы приблизить час Победы. Пионер Коля Васильев был связным и разведчиком в партизанском отряде. Доставлял ценную информацию о численности немецких гарнизонов, количестве военной техники, оружия. Во время выполнения задания был задержан полицией, но сумел убежать к партизанам. После окончания войны Николай Федорович Васильев жил в родной деревне Паленка. Награжден медалью «Партизан Отечественной войны II степени» (1944).

Литература ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ// Партизаны Беларуси [Электронный ресурс] : спецпроект Издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива Беларуси. – Минск, 1998–2023. – Режим доступа: https://partizany.by/partisans/38472/. Васильева Анна Александровна

×

ВАСИЛЬЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

В начале 1943 года партизаны решили сменить место дислокации и перейти в лес к деревне Чепелинка. В то время там располагался 112-й партизанский отряд под командованием В. Д Шарова. Вместе с ними и другими молодыми жителями пошла Анечка служить в отряд. Родители не отпускали, но она все ровно убежала. В отряде Анечку зачислили во вторую роту и поручили охранять воду. Выдали винтовку, которая больше чем девочка. Когда командир роты увидел Анечку, стоящую в карауле, то жалко стало ее. Прижал к себе и с болью в сердце сказал: «Девочка, девочка, тебе бы еще в куклы играть, а не винтовку держать в руках». Отправил командир Анечку в хозяйственный взвод, где поручили ей ответственное дело – печь хлеб. В 1944 году партизанский отряд перешел из Чепелинского леса в Сахаровский. Анечка возвратилась домой. Анна Александровна Васильева имеет удостоверение партизана, награждена медалями.

Власова Надежда Иововна

×

ВЛАСОВА НАДЕЖДА ИОВОВНА

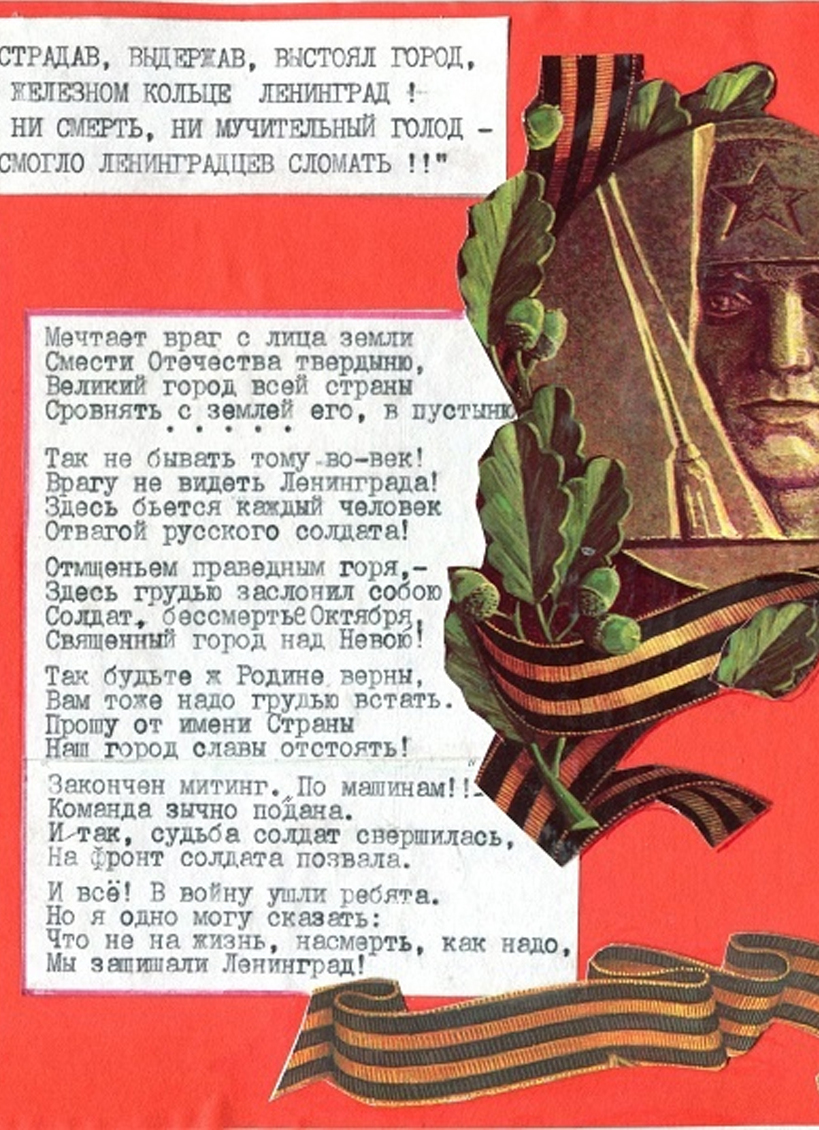

В годы Великой Отечественной войны разделила судьбу жителей блокадного Ленинграда.

Воробьев Евгений Федорович

×

ВОРОБЬЕВ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ

Со 2 августа 1942 г. по 1 июня 1944 г. считался рядовым партизаном партизанской группы 17-й бригады 115-го отряда Горецкой партизанской бригады. Был связным. 1 июня погиб в бою партизан с фашистами в Баронском лесу, что на Шкловщине. Награжден орденом Отечественной войны I степени (1948). С первых дней войны Женя стал незаменимым помощником в патриотической деятельности своего отца Федора Андреевича. Он передавал бойцам-окруженцам питание и одежду, выполнял поручения отца. Под видом «пастушка» встречался с партизанами и получал от них задания для местных подпольщиков. Жил он возле леса, часто ходил в лес за грибами и ягодами, пас с дедушкой коров. Всякий раз он наполнял карманы продуктами и передавал их бойцам. Немало перенёс он им различной обуви, одежды и продуктов, которые мать Жени собирала для них, где могла. А когда в деревне начала действовать подпольная группа, которую возглавил его двоюродный брат Дмитриев Евгений, Женя стал связным. Частые встречи объяснялись родством и были вне подозрений. 3-го августа 1942 года за связь с партизанами был расстрелян отец Жени. Женя с матерью и дедушкой уходят в партизанский отряд. Почти два года мальчик сражался с фашистами в партизанском отряде. Леса Горецкого, Чаусского, Славгородского и Быховского районов были для него родным домом. Женя участник боёв в Черничном посёлке, в Чепелинском, Рекотском, Тудоровском лесах, участник самой тяжёлой для партизан Боевской блокады в Быховском районе в октябре 1943 года. Женя отличался отвагой, в каких бы боевых операциях ему не приходилось участвовать: минировании дорог, диверсиях на линиях вражеской телефонной связи, в засадных боях и в дерзких нападениях на гарнизоны противника. В 1943 году Женя был представлен к боевой награде – медали «За отвагу». 1 июля 1944 года, возвращаясь из очередного задания, Женя с друзьями наткнулись на немецкую засаду. Завязался бой, Женя получил тяжелое ранение. Немцы хотели взять его живым, но мальчик поднялся во весь рост и, зажав в руке гранату, пошел навстречу врагам. Лес содрогнулся от взрыва. Юный Женя погиб. За этот подвиг он был удостоен ордена Отечественной войны I степени. Похоронен в Бороновском лесу на Оршанщине в братской могиле.

Литература Вараб’ёў Яўген Фёдаравіч // Памяць : Горацкі раён : гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / рэдкалегія: А. А. Крывянкоў і інш. — Мінск : Вышэйшая школа, 1996. — С. 267. Воробьев Евгений Федорович // Партизаны Беларуси [Электронный ресурс] : спецпроект Издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива Беларуси. – Минск, 1998–2023. – Режим доступа: https://partizany.by/partisans/110413/. Галковская, Я. Юные мстители : [о пионерах-героях Горецкого района] / Яна Галковская // Горацкі веснік шлях (Горкі). – 2015. – 9 23 красавіка. – С. 2. Дакументы сведчаць // Магілёўская праўда. – 1985. – 16 сакавіка. Дмитриева, Ю. Мы боролись за светлое сегодня : [из воспоминаний участницы партизанского движения в Горецком районе Юлии Антоновны Дмитриевой] / Юлия Антоновна Дмитриева // Краеведческий фонд Горецкой центральной библиотеки им. М. Горецкого. – 5 с. Кандрусевич, К. И взорвалось сердце гранатой / К. Кандрусевич // Кандрусевич К. Юные герои Могилевщины. – Минск, 1994. – С. 37-40. Ліўшыц, У. Подзвіг юнага партызана / У. Ліўшыц // Ленінскі шлях (Горкі). – 1986. – 17 мая. Гапонова Надежда Гладкая Майя Ефимовна

×

ГЛАДКАЯ МАЙЯ ЕФИМОВНА

В 1955-1993 гг. работала заведующей Панкратовской сельской библиотекой. Внесла значительный вклад в развитие библиотечного обслуживания. В 1978-1993 гг. библиотека являлась школой передового опыта по пропаганде краеведческой и белорусской литературы. Библиотека тесно сотрудничала с Панкратовской СШ и в 1979 году Могилевской детской библиотекой им. А. Гайдара и областным отделением добровольного общества книголюбов был обобщен опыт работы библиотеки по пропаганде библиотечно-библиографических знаний среди школьников. Библиотека неоднократно удостаивалась звания «Библиотека отличной работы». В 1970 году Панкратовская сельская библиотека была удостоена Диплома Министерства культуры БССР и Белорусского республиканского комитета профсоюза работников культуры в связи со 100-летием со дня рождения В. И. Ленина, в 1973 году награждена Дипломом Министерства культуры Белорусской ССР за успехи, достигнутые в ходе Республиканского смотра, посвященного 50-летию образования СССР, в 1974 году награждена Диплом управления культуры Могилевского облисполкома, Почетная грамота управления культуры Могилевского облисполкома (1990). Депутат и член исполкома Добровского сельского Совета (1973, 1975). Награждена медалями «За доблестный труд» (1970), «Ветеран труда» (1985), нагрудным знаком «Активный пропагандист книги» (1970), Почетной грамотой Горецкого КПБ за достижение наивысших результатов во всесоюзном социалистическом соревновании в честь 70-летия Великой Октябрьской Социалистической революции (1987). Давыденко Николай Григорьевич Захаркина (Лабковская) Наталья Ивановна

×

ЗАХАРКИНА (ЛАБКОВСКАЯ) НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА

Литература Липинская, А. «Вновь память сердце бередит…» / Алина Липинская // Ленінскі шлях (Горкі). – 2007. – 4 красавіка. – С. 3. Исаков Андрей Васильевич

×

ИСАКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Участник подпольного и партизанского движения в Горецком районе. Награжден медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. После войны жил в нашем городе.

Литература Войстров, Д. Ф. В горецком редколесье / Д. Ф. Войстров. – Минск : Беларусь, 1986. – С. 90. Галковская, Я. Юные мстители : [о пионерах-героях Горецкого района] / Яна Галковская // Горацкі веснік шлях (Горкі). – 2015. – 9 23 красавіка. – С. 2. Исаков Андрей Васильевич // Память народа. 1941-1945. [Электронный ресурс] : электронный банк документов периода Великой Отечественной войны / Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. – Москва, 2018–2022. – Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1515314599/ Искров Леонид Владимирович Калиновская Полина Николаевна Колачев Анатолий Александрович

×

КОЛАЧЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Литература Калачоў, А. Наша “дзіцячая” вайна / А. Калачоў // Чырвоная змена. – 1998. – 8 мая. – С. 3. Колтунов Петр Яковлевич

×

КОЛТУНОВ ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ

Литература Середникова, Г. Вкус детства (продолжение) : [воспоминания о военном детстве жителя деревни Ректа Колтунова Петра Яковлевича] / Галина Середникова // Региональные ведомости. – 2014. — 19 марта. — С. 2. Эхо нашей Победы : к 70-летию освобождения Беларуси и Горецкого района от немецко-фашистских захватчиков: [очерки, рассказы, стихи, поэма] / составитель Л. Н. Дерюжкова] / Галина Середникова // Горький вкус детства. – Минск : Белпринт. – 2014. — С. 135-140. Конышко Елена Давыдовна Коробова Майя Филипповна Косяков Владимир Михайлович Лукутин Виктор Федосович Михеева (Трубилина) Марфа Митрофановна Новиков Николай Павлович Павлов Иван Стефанович

×

ПАВЛОВ ИВАН СТЕФАНОВИЧ

Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

Литература Павлов Иван Стефанович // Память народа. 1941-1945. [Электронный ресурс] : электронный банк документов периода Великой Отечественной войны / Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. – Москва, 2018–2022. – Режим доступа: //pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1514191571/. Павлов Иван Стефанович // POISK.RE / Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [Электронный ресурс] : электронный банк документов периода Великой Отечественной войны / по материалам Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО). – Москва. – Режим доступа: https://poisk.re/awards/cards/1100523783. Потупчик Владимир Антонович

×

ПОТУПЧИК ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ

Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

Прищеп Василий Фадеевич Прокопова Алла Михайловна Раскина Ася Михайловна Рыльков Владимир Савицкий Василий Илларионович Седлухо Антон Петрович Стамбровский Герасим Тумилович Ирина Фомченко Виктор Владимирович

×

ФОМЧЕНКО ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

Участник партизанского движения в Горецком районе, член подпольной группы, минер-разведчик партизанского отряда «Звезда». Родился 12 апреля 1925 года в деревне Рекотка Горецкого райна. Заслуженный учитель БССР (1968). В партизанском отряде с 5 сентября (по другим источникам – с 7 октября) 1942 года. В 1943 году находился в группе специального назначения партизанской бригады «Вперед», действовавшей в Могилевском, Кировском, Славгородском и Быховском районах. В октябре 1943 года после соединения партизан с частями Красной Армии становится командиром минометного расчета 617-го стрелкового полка. После войны, с 1945 года работал учителем, директором Панкратовской средней школы (1951-1986). Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (1985), орденом Отечественной войны 2-й степени (1945), медалями. Отличник народного образования БССР, отличник образования СССР. Участник 5-го и 6-го съездов учителей БССР. Послужил прототипом одного из героев книги А. Суслова «Сердце в плен не сдается» (1998). Умер в декабре 2014.

Литература Асмалоўскі, А. В. Моцныя духам / А. Асмалоўскі // Народная асвета. – 1983. – № 12. – С. 6-8. Детликович, П. Фомченко – семья партизанка : [о Владимире Петровиче Фомченко и его сыновьях – Григорие и Викторе Фомченко] / Петр Детликович // Огни над Проней : Горки в лицах / Петр Детликович. – Минск : Белпринт, 2012. – С.81-88. Минина, Л. Человек – легенда / Л. Минина // Ленінскі шлях (Горкі). – 2005. – 16 красавіка. – С. 2. Осмоловский, А. Все так и было / А. Осмоловский // Ленінскі шлях (Горкі). – 2000. – 18 сакавіка. Осмоловский, А. Свой миномет он сменил на указку учителя... / А. Осмоловский // Могилевская правда. – 2000. – 14 апреля. – С. 5. Фомчанка Віктар Уладзіміравіч // Памяць : гісторыка-дакументальная хроніка Горацкага раёна. – Мінск, 1996. – С. 348. Фомчанка, А. Нізкі вам паклон, ветэраны! / Аляксандр Фомчанка // Настаўніцкая газета. – 2010. – 15 красавіка. – С. 4. Фомченко Виктор Владимирович // Партизаны Беларуси [Электронный ресурс] : спецпроект Издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива Беларуси. – Минск, 1998–2023. – Режим доступа: https://partizany.by/partisans/76978/ . – Дата доступа: 11.01.2021. Фомченко Людмила Фомченко Таисия

×

ФОМЧЕНКО ТАИСИЯ

Отец и братья Таси ушли в партизанский отряд в 1942 г. Тася с сестрой носили им продукты, одежду собирали нужные сведения. Осенью 1943 г. вместе со всеми жителями д. Рекотка бежали от фашистов в лес. Однажды после налета карателей они остались одни. Несколько дней сестры Тася и Люда сидели голодные в полуразрушенной землянке, здесь их нашли партизаны 115-й бригады и забрали с собой. Сестрам пришлось испытать все трудности суровой партизанской жизни: недосыпать, недоедать, участвовать в боях с фашистами. Тася была свидетелем гибели Жени Воробьева.

Черников Федор

×

ЧЕРНИКОВ ФЕДОР

Школьник Савской школы Горецкого р-на, партизан 17-й бригады. Пионер Федя Черников был связным партизанского отряда, а в мае 1943 года стал партизаном 17-й бригады. Отлично выполнял ответственные поручения. Вместе со взрослыми мужественно сражался с оккупантами. После соединения с частями Советской Армии попал на фронт. В одном из боев был тяжело ранен, потерял руку. После войны учился и работал в г. Кирове. Умер в 1981 году. Брат Феди, Иван Ермолаевич Черников, советский разведчик, капитан, погиб в г. Млава Республики Польша. Его имя носят школа и улица в г. Млава, а также одна из улиц нашего города.

Литература Галковская, Я. Юные мстители : [о пионерах-героях Горецкого района] / Яна Галковская // Горацкі веснік шлях (Горкі). – 2015. – 9 23 красавіка. – С. 2. Шаврова (Шырко) Эмилия Васильевна

×

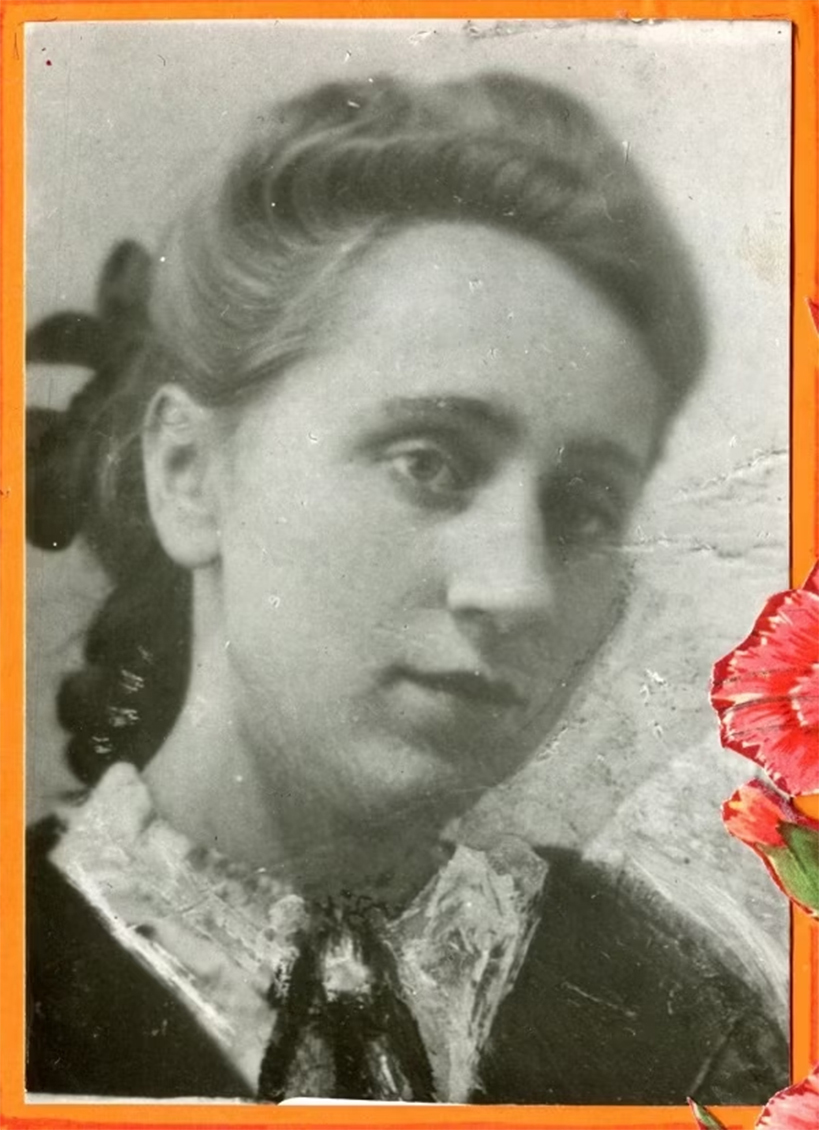

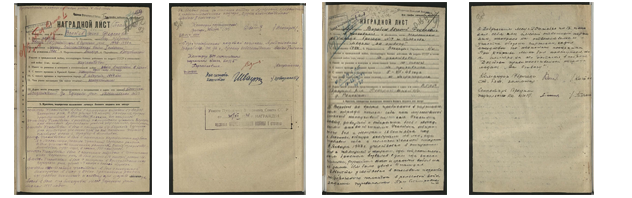

ШАВРОВА (ШЫРКО) ЭМИЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Шырко Эмилия Васильевна родилась 28 декабря 1928 г. в г. Горки Могилевской области. До войны жила с родителями в г. Ория Витебской области. Девочка училась в Оршанской средней школе № 1. Во время Великой Отечественной войны находилась в Горках Могилевской области у родственника-подпольщика Громыковского М.И. С октября 1942 г. жила в д. Селец Горецкого района в доме партизанки-связной Степановой У.А. Эмилия была связной партизанской группы отряда Ленчикова, затем разведчицей 115-й Горецкой партизанской бригады Могилевской области. С 6 сентября 1943 г. находилась в 115-ой партизанской бригаде (Горецкий район Могилевского области). 2 декабря 1943 г. погиб отец девочки на задании. С 1944 г. продолжила учебы в Орше, после работала и заочно училась в Белорусском государственном университете им. В.И. Ленина. Работала учительницей в Гродненской, Брестской, Ровенской областях, в г. Киеве, с июля 1963 в г. Саки Крымской области, куда был направлен ее муж – Шавров Марс Александрович (воспитанник разведроты 94-й отдельной стрелковой бригады 23-й армии Ленинградского фронта) после окончания Киевской высшей школы партийной школы при ЦКПА Украины. В Сакском районе работала 16 лет. Окончила Сакский филиал университет марксизма-ленинизма при Симферопольском горкоме Компартии Украины. Эмилия Васильевна Шаврова (фамилия после замужества) награждена орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны» I степени, «За Победу над Германией в 1941-1945 гг.» и другими. 20 февраля 1985 г. приказом №69 Эмилия Шаврова зачислена в Батальон белорусских орлят. За добросовестный педагогический труд награждена значком «Отличник народного образования», а в 1982 году было присвоено звание «Заслуженный ветеран педагогического труда». Вместе с мужем Шавровым Марсом Александровичем воспитали сына - Шаврова В.М., который в дальнейшем работал инженером-судостроителем.

Литература Шаврова Эмилия // Живая память поколений [Электронный ресурс] : военно-патриотический проект Могилевской областной библиотеки к 75-летию освобождения Беларуси и Могилевской области от немецко-фашистских захватчиков. – Могилев. – Режим доступа: https://sites.google.com/view/living-memory/я-помню/партизаны/шаврова-эмилия. Шаврова Эмилия Васильевна // Партизаны Беларуси [Электронный ресурс] : спецпроект Издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива Беларуси. – Минск, 1998–2023. – Режим доступа: https://partizany.by/partisans/250029/. Шаврова Эмилия Васильевна // POISK.RE / Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [Электронный ресурс] : электронный банк документов периода Великой Отечественной войны / по материалам Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО). – Москва. – Режим доступа: https://poisk.re/awards/anniversaries/1522540968. Шахненко Федор Иванович

×

ШАХНЕНКО ФЕДОР ИВАНОВИЧ

Школьник Савской школы Горецкого р-на, партизан 17-й бригады. В августе 1943 года участвовал в диверсионных операциях на ж/д Могилев-Кричев. Участвовал в боевых заданиях по подрыву рельс и операции по разгрому вражеского гарнизона в д. Михеевка. В 1943 году награжден медалью партизана Отечественной войны II степени.

Литература Галковская, Я. Юные мстители : [о пионерах-героях Горецкого района] / Яна Галковская // Горацкі веснік шлях (Горкі). – 2015. – 9 23 красавіка. – С. 2. Шахненко Федор Иванович // Книга Памяти Ставропольского края. [Электронный ресурс] : электронный банк документов периода Великой Отечественной войны / Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова. – Ставрополь, 2013. – Режим доступа: http://книга-памяти.рф/entity/207996. Шахненко Федор Иванович // Партизаны Беларуси [Электронный ресурс] : спецпроект Издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива Беларуси. – Минск, 1998–2023. – Режим доступа: https://partizany.by/partisans/34159/. ×

Я помню начало войны Когда началась война, немцы очень сильно бомбили город. Много зданий было разрушено. Не пострадало только первое общежитие, где затем расположился немецкий штаб. Несмотря на войну, я пошел в первый класс. Наша двухэтажная школа располагалась на нынешней площади Якубовского. Проходил я в школу не долго, около полутора месяцев. Помню, как в класс зашли немцы и стали искать еврейских детей, или похожих на них. Кого нашли, того и забрали. К сожалению, я не помню фамилию своей первой учительницы. А звали ее, кажется, Нина. А вот судьба ее после войны сложилась трагически. За то, что она при немцах работала в школе, ее обвинили в сотрудничестве с немцами и арестовали. О дальнейшей ее судьбе ничего не знаю. Наша семья проживала на улице Оршанской. Название улиц при немцах осталось прежним. Во время оккупации мои родители нигде не работали. Жили за счет того, что у нас был свой огород. Жили очень бедно. Осенью 1942 года немцы стали сгонять мирных жителей с окрестных деревень, а также часть населения Горок. Наша семья не стала исключением. Нас погнали в сторону Орши. Мы шли через лес в сопровождении немецких солдат. В Орше нас разделили: часть людей отправили в Германию, а часть оставили в Орше в лагере для военнопленных. Этот лагерь находился на территории, где после войны был построен автовокзал. Лагерь был окружен колючей проволокой. В лагере все взрослые работали лесоповале, подростки топориками обрубали сучки на лесозаготовках. А те, кто для работы не годился, были предоставлены сами себе. Нас, детей, немцы выпускали за пределы лагеря, и мы бродили по городу. В лагере мы прожили до 1944 года. Однажды, на рассвете ударили «Катюши». Стало очень страшно. Мы не понимали, что происходит. Немцы оставили лагерь, и мы сбежали. Н. Г. Азаренко ×

Детские кошмары снятся до сих пор... Воспоминания 12-летней девочки преследуют ее всю последующую жизнь, заставляя глаза плакать. А в ушах стоит предсмертный стон сотни человек, не позволяя спокойно уснуть. На второй год войны в деревню Напрасновка Горецкого района, скрываясь от фашистских зверств, потянулись десятки евреев из Горок и Орши. В надежде на то, что в глуши окружающих лесов смогут уберечь себя и своих детей от гибели. Там оседали, пытаясь прокормиться с местными сородичами… …Их всех согнали в несколько хат, стоящих рядом и окружили плотным кольцом полицаев и немцев из карательного отряда. При этом, была дана команда взять с собой еду и одежду на несколько суток. У людей еще оставалась надежда. А местные жители деревни Шепелевка с окраины деревни уже наблюдали, как полицаи копали возле большака огромную яму. После полудня следующего дня, под предлогом вывода на работу, евреев погнали к яме. Они издали увидели свежевскопанную землю и по колонне прокатился рев ужаса. Люди пробовали бежать, но натыкались на направленные на них стволы автоматов. Когда конвоируемые подошли к котловану, немцы приказали раздеться. Даже здесь фашистская «машина уничтожения» работала рационально, одежду – на переработку. Маленькая Катя видела, как ее одноклассники обреченно машут руками. Страх заставил ее прижаться к покосившемуся сараю, но она не могла отвести полные ужаса глаза от происходящего. Грохот автоматных очередей слился с предсмертными криками. И опять немцы оказались «бережливыми» – маленьких детей не расстреливали, а экономя патроны, бросали в могилу живыми. Колхозный сторож (имени не помнит), когда на его глазах казнили жену и детей, сошел с ума. Его убили последним. Ведь нелюдям было весело смотреть, как искалеченный человек танцует на трупах своей семьи. Могилу закопали, свежезасыпанный грунт еще долго «дышал», погребая под собой полумертвые тела и слышался стон, как будто стонала от невообразимых зверств сама земля. Из той деревни в живых остался только трехгодовалый мальчик, по счастливой случайности гостивший в соседнем селе. После зверств карателей, семья Екатерины подалась в беженцы и нашла приют в Хоминичах. Днем издевались немцы, а ночью — все, кто имел оружие или был сильнее. Кормились подаянием, щавелем, да цветами клевера. Когда гитлеровцы поймали троих партизан и на допросах выбили показания о сообщниках, чуть не погибла тетя девочки — Люба. Пленные признались, что у одной из женщин, помогавшим партизанам, был вставной зуб. Его пришлось выбить. А вот вторую девушку фашисты нашли и повесили. В первые дни освобождения Белоруссии при появлении советских солдат, радость усердно скрывали. Боялись, что это очередная уловка оккупантов и так ищут непокоренных. Поверив — долго плакали от радости. После войны Екатерина Титовна Баранаева за работу звеньевой в колхозе была награждена орденом Трудового Красного Знамени. И. Журов ×

Сын палка …Не адзін тэрмін у часы «Дошак пашаны» правісеў ля канторы саўгаса «Старасельскі» на ганаровым стэндзе партрэт каваля Івана Платонавіча Баркоўскага. Пажылы чалавек з адзнакамі ўдзельніка Вялікай Айчыннай вайны. Прыцягнула ўвагу, што такія, як ён, даўно ўжо на заслужаным адпачынку. Аказалася, Іван Платонавіч 1932 года нараджэння. І вось трымаю ў руках яго чырвонаармейскую кніжку. Сумняваюся, што пры сціпласці яе гаспадара многія, нават суседзі, асабліва з маладых, ведаюць аб гэтым чалавеку такія падрабязнасці. Дата прызыву – верасень 1943 г. (добраахвотнік). Спецыяльнасць да прызыву – навучэнец. Адукацыя – 2 класы. Праходжанне службы – выхаванец, разведка брыгады. Званне і пасада – малодшы лейтэнант. Узнагароды – медаль «За адвагу» (студзень 1944 г.). Усе гэтыя запісы зроблены, калі байцу Баркоўскаму было адзінаццаць-дванаццаць год. Што ж за імі? Разам з многімі аднавяскоўцамі сям’я інваліда Платона Баркоўскага летам сорак першага апынулася ў акупацыі. Аднолькава цярпелі фашысцкую няволю. Бедавалі. Хавалі яўрэйскую сям’ю. Звыкаліся з пастаянным страхам перад чужынцамі і іх служкамі, і з нецярпеннем чакалі сваіх. А такая надзея з цягам часу станавілася ўсё відавочней. Пад восень сорак трэцяга з боку Смаленшчыны і да іх Пузікаў нярэдка даносіліся грымоты кананады. Бліжэй і бліжэй, яны радавалі і непакоілі – надта ўжо ўспалашыліся немцы. Рабавалі апошняе, мініравалі дарогі і пераправы. Чулі людзі, як напаследак спецыяльныя каманды з чэрапамі на рукавах паляць вёскі, нішчаць усё жывое і нерухомасць. Таму ўпотай усе рыхтаваліся. Прыстасавалі і Баркоўскія на сваім агародзе невялікі бліндажык. Упакавалі на калёсы, балазе ўцалеў падараваны некалі адступаючымі чырвонаармейцамі кульгавы конь Лысік, немудроны хатні скарб. Прыкмецілі патаемныя мясціны ў акрузе, дзе можна было б укрыцца ад снарадаў і чужынцаў у крайнім выпадку. Так яно і здарылася. Калі ўжо загрымела зусім побач, а немцы сталі зганяць калоны для адпраўкі ў бежанцы, многія змаглі такім чынам уратаваць свае сем’і. у апошні момант кінуліся і Баркоўскія. Ды як на ліха некуды прапаў Лысік. Бацька махнуў рукой на ўсё, каб уберагчы малых. Але Ваня ніяк не мог змірыцца са стратай любімца-каня. У бліжэйшым хмызняку ён увярнуўся ад пільнага вока бацькоў і знаёмымі раўчукамі прабраўся да вёскі. Яна ўжо кіпела ад выбухаў. – Трое сутак, успамінае, прасядзеў у бліндажы на сваім агародзе. Чуў, як немцы застрэлілі напаследак свінню, крушылі нешта на падвор’і. Потым усё прыціхла. Пад вечар рызыкнуў вылезці – выгнаў нясцерпны голад. Тут і ўбачыў нашых. Група байцоў накіроўвалася да замініраванага мосціка цераз рачулку. Як было ўстаяць? Прыкмеціў жа кожную мясцінку, дзе корпаліся нямецкія сапёры. Кінуўся туды. Папярэдзіў адных. Непадалёку перапраўляліся другія – там таксама небяспечна. Ірвануў цераз лугавіну. І выбух… Апрытомнеў у шпіталі. Аказалася, ранены ў нагу. Неўзабаве прыйшлі байцы. Пазней даведаўся, што гэта тая самая часць, што вызваляла іх вёску, адведзеная ў Манастыршчыну на папаўненне. Камандзір батальёна Крапівін пасля няўдалых спроб штосьці даведацца аб родных Вані прапанаваў яму нейкі час пабыць пры часці, пакуль стабілізуецца франтавая паласа і крыху паспакайнее абстаноўка. Толькі вядома, што фронт затрымаўся паблізу тых мясцін на доўгія дзевяць месяцаў. Так пачалася для выхаванца брыгады Вані Баркоўскага доўгая дарога па вайне. Жыццё – штука вірлівая. За рознымі яго перакрыжаваннямі засталіся многія ўспаміны аб тых людзях і падзеях. Толькі і цяпер сціскае сэрдца, калі сны ці памяць выносяць знаёмыя некалі вобразы салдат і камандзіраў, што прайшлі праз лёс. Не скрывае былы юны салдат, што ўсе яны ад ротнага повара да брыгаднага «Баці» аберагалі, як маглі, нават песцілі. Але служба ёсць служба, і вайна не разбірае ўзросты. Гінулі дарослыя сябры, загінуў такі ж як і ён выхаванец брыгады сябрук Валодзя Векслер. Было гэта пад Ясамі. Надта непакоіў камандаванне брыгады сакрэтны аб’ект, што ўзводзілі немцы ў лесе ў паласе іх наступлення. Адтуль ужо не вярнулася група разведчыкаў з сямі чалавек. Камандзір брыгаднай разведкі маёр Фок не адразу згадзіўся на просьбу выхаванцаў адправіць іх у разведку. Але, пэўна, лепшы варыянт знайсці было цяжка. Такіх беспрытульных хлапчукоў тады хапала па абодва бакі прыфрантавой зоны. Можа пранясе. Пранесла. Патрэбныя звесткі былі сабраны. Аб’ект аказаўся добра замаскіраваным аэрадромам. Прабіраючыся назад, не прамінулі зацерціся ў распалажэнне абслугоўваючай яго каманды. Валодзю тут прыглянуўся планшэт каля ўмывальніка паблізу афіцэрскай сталоўкі. Праз нейкае імгненне ён ужо быў у руках. Ды тут раздаўся выстрал. Валодзя ўпаў. Ваню ўдалося выбрацца незаўважаным. Праз некалькі дзён яго, голага і знясіленага, падабралі на нашым беразе Прута незнаёмыя байцы. Пароль зрабіў адпаведную справу, і юнага разведчыка ў суправаджэнні аховы неадкладна пераправілі ў брыгаду. Разведданыя аказаліся вычарпальнымі, і паветраны ўдар ворага быў папярэджаны. Іван Платонавіч памятае, што яго тады прадстаўлялі да ордэна Чырвонай Зоркі. Але ў ходзе Яса-Кішынёўскай аперацыі ад брыгады амаль нікога не засталося, і прадстаўленне на ўзнагароду, бачна, таксама дзесьці страцілася. У парадку адступлення. Аўтар гэтых радкоў зрабіў афіцыйны запыт наконт паслужнога пацверджання І. П. Баркоўскага ў Цэнтральны архіў Міністэрства абароны былога СССР. Усе даныя дакументальна пацверджаны. Акрамя ордэна Чырвонай Зоркі. Хаця 18 гвардзейская мехбрыгада як вайсковае падраздзяленне захавалася і па верасень сорак пятага ўваходзіла ў склад Дзеючай арміі, многае, безумоўна, загінула разам з яе былым асабовым саставам. У складзе гвардзейцаў працягваў ваяваць і Ваня. Пасля фарсіравання ракі Прут яму было прысвоена званне малодшага сяржанта. У Аўстрыі ў трыццаці кіламетрах ад Вены ён сустрэў доўгачаканую Перамогу. Неўзабаве пачалася дэмабілізацыя. Адным з першых давялося развітацца са стаўшай роднай брыгадай малодшаму сяржанту Івану Баркоўскаму. Камандаванне накіроўвала яго ў Маскву ў сувораўскае вучылішча. А франтавікі снараджалі ў дарогу, як роднага сына. Давалі строгі наказ вучыцца і не забываць франтавое братэрства. Толькі і тут лёс распарадзіўся па-свойму. Дабраўшыся да сталіцы, Іван захварэў тыфам. Калі ж акрыяў – набор на той год быў закончаны. Ды і нясцерпна пацягнула ў родныя краі. Да таго часу не ведаў нічога ні аб бацьках, ні аб сваіх Пузіках. А перад вачамі стаялі тысячы бачаных на вайне смерцяў і папялішчы былога чалавечага жылля. Таму якой жа радасцю было сустрэць неўзабаве сваю сям’ю. Так і асеў на родным падвор’і да сённяшняга дня. Працаваў на розных саўгасных работах. Потым стаў кавалём у цэнтральнай майстэрні. Вырасціў дзяцей. Нідзе не пасароміў гонару франтавіка, не здрадзіў памятнаму наказу баявых сяброў-выхавацеляў і ўласнай памяці. А ў цяперашнім калгасе «Старасельскі» застаецца па-ранейшаму адным з лепшых працаўнікоў, хаця другі год ужо на заслужаным адпачынку. М. Панкратаў, 1993 г. ×

Из воспоминаний о войне Моим дорогим наследникам Июнь. Разгар лета. Солнце светит высоко в небе. Ни единого облачка. Каникулы. Я закончила шесть классов. Спокойно текла беззаботная жизнь сельских ребятишек. Поселок Супшинка в Белыничском районе, где проходило мое детство, был невелик, всего одиннадцать домов. Улица широкая, по обе стороны высажены два ряда деревьев. Домики и усадьбы огорожены орешниковым частоколом. В ста метрах от поселка на юг – небольшой лес, а на север, как у нас называли, пуща. Летом в деревне с дерева на дерево прыгали белки. Словом, место было красивое, спокойное. Только бы и наслаждаться красотой природы да слушать пение птиц. Но вдруг будто прогремело страшное слово: «война». Что это такое тринадцатилетнему подростку было не понять. Жизнь как-то сразу померкла, с лиц людей исчезли улыбки. Вскоре колхозный скот стали угонять на восток, чтобы не достался врагу. А через месяц на наших дорогах появились мотоциклисты в военной форме с автоматами на груди. В первую очередь они разбили окна, разломали двери в магазине и школе. Взяли все, что им приглянулось, а книги из школьной библиотеки разбросали по полу. И уехали. Ходили слухи, что немцы распустили тюрьмы. В деревне Новоселки (центральная усадьба нашего колхоза) появился трижды судимый за воровство Малашков. Его немцы поставили бургомистром, а разное отребье из других деревень стали полицаями. Каждую неделю в деревне собирали по̀дать для «новой власти»: яйца, мясо, муку, хлеб. И пошла жизнь «по-новому». Самый цвет деревни, мужчины в сорок и более лет: председатель сельского Совета, завмаг, директор школы и другие были вывезены в лес и расстреляны. В семи километрах от нашего поселка располагалась местечко Головчин. До войны там жило много евреев. Малашков с другими немецкими прихвостнями вывезли всех и расстреляли. Потом негодяй ходил по деревне и похвалялся, что, добивая евреев в яме, ходил по колено в крови. Несколько раз приезжал Малашков и к нам, ставил отца к стене, стрелял чуть выше головы и кричал, что убьет за укрывательство евреев. Дело в том, что до войны у нас жила на квартире учительница-еврейка. Вышла замуж за белоруса из Дрибинского района. Родился мальчик. Мы его смотрели. В первые месяцы войны мой отец направил их к родителям мужа. Какие только не совершались зверства! Только и было слышно, что Малашков убил человека то там, то в другом месте. Молодежь силой отправляли на работу в Германию. Несколько раз мою старшую сестру Олимпиаду забирали в волость для отправки в Германию. Мать ходила с салом и самогоном ее выручать. Через год у нас начали организовываться партизанские отряды для борьбы с оккупантами. Из нашей деревни Гришанов (имя и отчество, к сожалению, не знаю) был до войны в Шклове секретарем райкома партии, перевел тридцать фронтовиков через линию фронта. Довел их до нашей пущи, а из нее до деревни Голубовка по комсомольскому поручению их провела моя сестра. Так появился в Белыничском районе партизанский отряд под командованием Липского. Моей сестре в то время только исполнилось восемнадцать лет. Два с половиной года она была связной 40-го партизанского отряда бригады 122 «За Родину». Направляла ребят в партизаны, доставала и передавала в отряд оружие и медикаменты. У нас в доме тайком лечили раненых партизан. Когда стало невозможно жить дома, сестра ушла в партизаны. По ее поручению я ходила с письмом в указанные ей деревни. При мне была ампула морфия. Только повзрослев, я поняла, что носила с собой смерть. Родители об этом ничего не знали. Когда партизанам стало известно, что Малашков готовится расстрелять еще нескольких жителей из деревни Новоселки, а также нашу семью, они ночью подогнали лошадь к дому и сказали немедленно уезжать. Мы уехали. Жили в лесу за деревней Техтин Белыничского района, там, где он переходит в Беловежскую пущу. В 1943-44 годах партизаны вели жестокую войну с гитлеровцами. Взрывали железнодорожное полотно, нападали на немецкие гарнизоны. Фашисты решили избавиться от партизан. Цепью, в пяти метрах друг от друга, пошли в наступление. Партизаны были вынуждены бросить свои землянки и уйти дальше вглубь леса. Остались только старики. Нас троих, отца, маму и меня фашисты забрали из землянки вместе с другими людьми. Привезли в Техтин и закрыли на замок в школе. Назавтра подогнали машины, вывели нас из школы, разделили на две группы: на стариков и трудоспособных. Молодых посадили в крытые машины и повезли в Белыничи, потом в деревню Нежково. Там мы ночевали в сарае, закрытые на замок. Был сильный мороз. На утро следующего дня снова посадили в машины и отвезли в Могилев в перевалочный лагерь, который находился на территории завода «Возрождение», сейчас «Строммашина». Дали раз поесть баланды и перевели в третью школу на Ленинскую улицу. Неделю я вместе с другими людьми находилась в этом лагере. В бывших классах стояли трехъярусные нары, застланные соломой. В соломе и на стенках водились скопища вшей. Каждое утро под дулом автомата нас выводили на работу пилить дрова. Куда я не знаю. Я впервые тогда была в Могилеве. Вечером давали сто граммов хлеба и баланду. Так я пробыла в лагере неделю. 27 февраля 1944 года утром нас посадили в машины и отвезли на железнодорожный вокзал. Посадили в вагоны, а ночью 28 февраля отправили в Германию. В ту страшную ночь далеко не все уехали на чужбину. В вагонах с мужчинами сидели фашисты с автоматами. Мужчины перебили немцев, проломили дверь в вагоне и на ходу выскочили. В нашем вагоне немцев не было. Одна женщина, которая до этого 4 раза была в плену, как-то сказала, что было бы хорошо, если бы у нас был топор. Я предложила свой, который был спрятан в моем узелке. Женщина сделала к нему ручку из палок для топки печки-буржуйки. Выбила стекло, перерубила проволоку на чеке вагона, поднажала и отодвинула дверь, всем представилась возможность выбраться. В то время лес был вырублен на триста метров от железнодорожного полотна. А дорога как никогда охранялась немцами. Каждые пять метров стояла охрана. Первые два человека выскочили из вагона, и попали в руки немцев. Я выпрыгнула третьей. Немцы стреляли ракетами. Лаяли овчарки. Это было под Оршей, недалеко от деревень Бортки и Церковище. Очнулась я быстро, еще не отошел последний вагон. Поползла в лес. Всю ночь я бродила, пока не выбралась на опушку. Вижу – деревня. Первая мысль была пойти в деревню. А вдруг там немцы? Около обеда я увидела в лесу подводу, быстренько спряталась под елку. Когда повозка подъехала ближе, я увидела двух женщин, которые были со мной в вагоне, и незнакомого мужчину. Я поднялась и побежала за ними. Оказалось, они раньше подошли к деревне, не побоялись. Им рассказали, что немцы сильно охраняют железную дорогу, но в 12 часов они ходят на обед. Договорились, что мужчина довезет нас до опушки леса, высадит и дальше поедет один. Если немцев не будет, он даст нам знак, и мы перейдем дорогу. Если же фашисты будут на посту, он попытается переправить нас ночью. Нам повезло. Немцы обедали. Мы быстро перебежали железную дорогу и разошлись, кто куда. Я пошла на свою родину, хотя там моих родителей не было. Переночевала в семье своего дяди. Назавтра меня приютила семья крестного отца. Они вытопили баню, и я помылась, а рано утром пошла навстречу с родителями. Снова в лес. Был март 1944 года. В родную деревню мы вернулись 28 июня 1944 года. Г. Бобкова, ×

Юныя мсціўцы Валодзя Васільеў быў сувязным атрада, у якім знаходзілася яго маці — Ульяна Васільева, і брат Апанас, які потым камандаваў атрадам. Па заданню брата Валодзя не раз хадзіў у разведку ў Горкі. Спыняўся ён заўсёды ў сваёй цёткі, якая жыла на тэрыторыі БСГА, дзе ў час вайны размяшчаліся фашысты. Валодзя хадзіў па вуліцах горада, да ўсяго прыглядаўся і прыслухоўваўся, а затым перадаваў патрэбныя звесткі брату. Аднойчы фашысты акружылі дом Васільевых у Палёнцы і спалілі яго разам з бацькам. Валодзю ўдалося ўцячы. Пры выкананні задання трапіла ў гестапа маці Валодзі. Фашысты патрабавалі, каб яна паведаміла месца знаходжання атрада. Жанчына загінула, але нічога не сказала фашыстам. Валодзю схапілі ў дарозе, калі ён ішоў на чарговае заданне. Яго доўга мучылі, а затым павесілі ў Горках. Вольга Гулевіч ×

Ребята из деревни Паленка — Хлопцы, глянь-ка сюда! Винтовку нашел! — радостно и громко, так, что эхо по лесу покатилось, закричал Коля Васильев. —Тихо ты! — строго сказал Володя и тут же ладонью прикрыл ему рот. — Услышит кто-нибудь, донесет бургомистру, тогда всем нам на орехи достанется. Нашел — и молчок! Вон смотри, Шитик давно гранату таскает, а язык за зубами держит. — А чего там рот разевать? — услышав похвалу в свой адрес, совершенно по-взрослому отозвался Петя Шитиков. — Не гуляем же в третьего лишнего, а дело делаем. Этим далеко небезопасным делом ребята занимались уже больше месяца. С тех пор как отгремел бой возле Лихачевской МТС и под напором немецких автоматчиков отступили красноармейцы по узкой гребле через болото куда-то за железнодорожный полустанок Зубры, мальчишкам не сиделось дома. То вдоль берегов тиховодной Полны, то в лозняках возле поселков Гривец и Кукшиновка удавалось им отыскать потерянное отступавшими войсками оружие. Все, что попадало в их руки, перетаскивали ребята на заброшенный хуторок, находившийся в каком-нибудь километре от их родной деревни Паленка. Перетаскивали и тщательно прятали там в полуразваленном погребе, постепенно превращенном их усилиями в настоящий арсенал. И на этот раз их поиски за Лихачевской МТС оказались небезуспешными. Когда солнце начало клониться к горизонту ребята, прячась от лишних глаз в придорожных кустах, несли новое пополнение в свой погреб-тайник. — А слышали, хлопцы, говорят, что в Горках уже подпольщики объявились, — вполголоса сообщил друзьям новость Володя Васильев. — Маслозавод и еще что-то там взорвали... — Кто тебе говорил? — Брат Панас. Он, сам еще… — что-то хотел сказать друзьям Володя, но передумал и смолк на полуслове. — Что там еще твой Панас сказал? — поинтересовался Петя Шитиков. Но, так и не дождавшись от товарища ответа, махнул рукой: — Подумаешь, Панас говорил! Наш Тишка с Фокой Демьяновым тоже подпольную организацию создают Комсомольскую. И меня к себе приглашали… — Постой-постой! — теперь уже Володя зацепился за слова, случайно оброненные другом. — Так это ты, значит, рассказал комсомольцам про наш склад? — А что? — А то, что уже знает Фока, куда и зачем мы ходим. Позавчера встретил меня и говорит: «Молодцы ребята! Так и надо. Придет время — пригодятся ваши игрушечки. Вы только поосторожней там: сами случайно не подорвитесь...» Вот я и думаю: откуда Фоке знать про наш тайник? А это, выходит ты разболтал? — Так что из того? Свои же они хлопцы, — не стал отпираться Петя.— У них тоже кое-что уже собрано. И не только винтовки да гранаты, а даже самый настоящий «дегтярь» есть. — Ну-у-у! Вот это да! — снова, не удержавшись от восторга, громко воскликнул Колька Васильев. — Вот бы нам пулемет найти! Да патронов к нему с полтысячи. — Неплохо бы, — согласился Володя и, словно забыв о недавнем своем упреке, доверчиво глянул в Петины глаза. — Вот тогда можно было бы так немцев косануты!.. Не хуже, чем москвичам тогда удалось. Жаркая схватка батальона красноармейцев из 1-й Московской пролетарской дивизии, которые где-то в самом конце лета, оторвавшись от линии фронта и пробиваясь по тылам врага на восток к своим, столкнулись с немецкими обозниками возле переправы через Полну, надолго запомнилась жителям окрестных деревень. Тогда москвичи подсыпали фрицам такого перца, что мало кто из оккупантов сумел унести ноги от переправы. О том августовском бое возле Полны и вспомнил как раз Володя Воробьев. Судя же по тому, с каким восхищением все это было произнесено, Петя заключил, что товарищ не таит на него никакой обиды, наоборот, сам не против попасть в подпольную группу и действовать заодно с комсомольцами. — Я так и доложу Фоке и Тимоше, — как о чем-то давно решенном, сказал Петя друзьям, когда они приближались уже к своему тайнику. — Думаю, что они согласятся принять в свою подпольную организацию и нас троих. *** Немалые испытания выпали и на долю Володи Васильева. Его старший брат Афанасий Захарович, отец Захар Андреевич и мать Ульяна Филипповна с первых же дней оккупации влились в ряды активных борцов за свободу родной страны. Когда об этом узнали фашисты и их прихвостни — полицаи, то ре шили немедленно расправиться с семьей патриотов. Первая беда пришла в дом Васильевых сентябрьским днем 1942 года. Ульяна Филипповна накануне того дня ушла в соседнюю деревню к родственникам, и когда в Паленке появился карательный отряд, дома у Васильевых были только отец да Володька. Почуяв неладное, Захар Андреевич тут же отправил мальчика на поселок Гривец к знакомым и строго-настрого приказал не возвращаться домой, пока фашисты не уберутся из села. Оставшись в хате один, он быстро вытащил из-под пола припрятанную там винтовку, а затем стал у окна так, чтобы хорошо были видны ему калитка, ворота и часть улицы за ними. «Дешево я вам, гады, в руки не дамся!» — решительно подумал он, следя за тем, как приближались к дому фашисты И Захар Андреевич до конца остался верен своему решению: даже тогда, когда дом, подожженный карателями, свечкой пылал над его головой, прицельными выстрелами он продолжал разить врагов. В марте следующего года в лапы гестаповцев попала и смелая разведчица Ульяна Филипповна. Она стойко держалась на допросах и не выдала фашистам место расположения штаба 35-го партизанского отряда, в рядах которого сражались с гитлеровскими поработителями два ее сына — Афанасий и Владимир. — Мстить нам с тобою, дорогой братишка, надо за гибель родителей. Крепко мстить будем, — узнав об еще одной невозвратимой утрате, сказал младшему брату Афанасий Захарович. — Я — пулей и гранатой неустанно буду бороться с ними, а ты — зорким глазом своим. О зорком глазе Афанасий Захарович напомнил Володе не зря: с тех пор как пришел он в отряд и был зачислен во взвод разведки, не было, пожалуй, ни одной недели, чтобы не посылали Володю Васильева на боевое задание. То он ходил к автодороге Могилев — Орша, чтобы проследить за движением по ней вражеских автомашин, то пробирался к железнодорожному полустанку Зубры и вел там наблюдение за проходящими эшелонами — куда идут, что везут?.. Но чаще всего выпадала мальчику дорога в Горки. Оттуда, побродив по улицам городка, а затем посетив несколько конспиративных квартир, Володя Васильев всегда приносил командованию отряда немало ценных сведений. Неудача постигла юного разведчика в июле 1943 года В то время Красная Армия после битвы на Курской дуге начала развивать наступательные операции по всей линии фронта, a потому Центральный штаб партизанского движения потребовал от всех отрядов и бригад лесных воинов провести в самом начале августа единовременный удар по железнодорожным коммуникациям врага. Бойцы 85-го Горецкого партизанского отряда решили начать так называемую «рельсовую войну» серией диверсий на железнодорожном перегоне Орша — Кричев. К «железке», как всегда, первыми пошли разведчики. Группе, в которой был Володя Васильев, предстояло тщательно изучить обстановку в окрестностях станции Погодино. Во время выполнения боевого задания юный разведчик допустил небольшую оплошность, в результате которой попал в руки гитлеровцев. Володя Васильев не нарушил ни пионерской, ни партизанской клятвы — он мужественно боролся за свободу родной страны до конца. С презрением и ненавистью смотря на своих палачей, он героически перенес все испытания и не опустил гордой головы даже тогда, когда фашистские головорезы повели его на эшафот, сооруженный на одной из площадей Горок, и на глазах у согнанных сюда горожан повесили юного героя. Аркадий Кандрусевич ×

Ён быў патрыётам У заходняй частцы Горацкага раёна знаходзіцца невялікая вёска Палёнка. Тут у сям’і селяніна Захара Навумавіча Васільева 1 красавіка 1923 года нарадзіўся сын Афанасій. У вёсцы прайшло яго дзяцінства. З ёй і яе жыхарамі звязана ўсё яго далейшае жыццё, барацьба супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў, пасляваеннае мірнае будаўніцтва, аднаўленне і рост вёскі. Тады ў Палёнцы размяшчаўся сельскі Савет, медпункт, школа, сельмаг, а побач – Ліхачоўская МТС, якая аказвала значны ўплыў на перабудову сялянскага быту. У вёсцы ўзводзіліся новыя дамы, кіпела работа на палетках, людзі імкнуліся жыць добра і ствараць, нармальныя ўмовы жыцця для сваіх дзяцей. У іх мірнае жыццё ўварвалася вайна. 12 ліпеня 1941 года ў Палёнку прыйшлі нямецкія захопнікі. Фашызм прынёс разбурэнне, здзекі і насілле. Аднак людзі не пакарыліся лютаму ворагу. На восьмы дзень акупацыі ў Палёнцы стварылася маладзёжная падпольная арганізацыя, якую ўзначаліў сакратар камсамольскай арганізацыі Ліхачоўскай МТС Фака Мікалаевіч Дзям’янаў. У яе ўвайшоў і Афанасій Васільеў. Падпольшчыкі збіралі на палях баёў зброю, пісалі лістоўкі, дапамагалі салдатам, апынуўшымся на акупіраванай тэрыторыі, рыхтаваліся граміць захопнікаў і іх памагатых. Аб тым, што ў вёсцы дзейнічае падпольная група, ведала маці Афанасія – Ульяна Піліпаўна. Яна была паважанай у вёсцы жанчынай, шмат год узначальвала звяно па вырошчванню льну, мела залаты медаль сельскагаспадарчай выставы. Падпольшчыкам яна сказала: «Вы хлопцы ўжо дарослыя і на вашу долю выпала вялікае выпрабаванне. Будзе вельмі цяжка, можа каму прыйдзецца жыццё аддаць у смяротнай схватцы з ворагам, але мы абавязкова пераможам. Будзем знішчаць фашыстаў, пакуль ніводнага не застанецца на нашай зямлі. Толькі будзьце асцярожнымі, калі будзе што незразумела, прыходзьце, параімся». Словы Ульяны Піліпаўны глыбока запалі ў сэрцы маладых хлопцаў. Яны далі клятву, што будуць змагацца з акупантамі да поўнай перамогі. Палёнкаўскія падпольшчыкі прыступілі да актыўных баявых дзеянняў. Ціхан Шыцікаў, Іван Воранаў і Мікалай Дзям’янаў займаліся дыверсіямі – разбуралі масты, знішчалі лініі сувязі і г. д. Частка падпольшчыкаў, у тым ліку Афанасій Васільеў, займаліся разведкай, пісалі і распаўсюджвалі лістоўкі. Учынілі некалькі нападзенняў на калоны нямецкіх аўтамашын, на паліцэйскія гарнізоны. Калі ў вёсцы стала жыць небяспечна, падпольшчыкі ўліліся ў партызанскі атрад Фёдара Іванавіча Чабыкіна. Першым прыйшоў у атрад Афанасій Васільеў, за ім яго маці Ульяна Піліпаўна. Фака Дзям’янаў прывёў у атрад астатніх палёнкаўскіх падпольшчыкаў. Атрад Чабыкіна базіраваўся ў лесе паміж вёскамі Гулідаўка-Чапялінка-Тушавая. Партызаны рабілі засады на дарогах Горкі-Орша, Шклоў-Горкі, Орша-Магілёў, выводзілі са строю тэхніку і жывую сілу ворага. Калі ў партызан з’явілася ўзрыўчатка, пачалі падрываць цягнікі на чыгунцы. Афанасій Васільеў увайшоў у састаў групы падрыўнікоў. Ён добра ведаў мясцовасць і тайна праводзіў партызан да таго ўчастка, дзе было найбольш зручна падарваць варожы эшалон. Атрад Чабыкіна дзейнічаў у Горацкім, Шклоўскім, Дубровенскім і Аршанскім раёнах. Пазней партызаны з Палёнкі дзейнічалі ў саставе 17-й і 35-й партызанскіх брыгад. Яны былі смелымі разведчыкамі, падрыўнікамі, а Афанасій Захаравіч стаў камандзірам 2-га атрада 35-й брыгады. За асаблівыя адзнакі ў баях у 1944 годзе ён быў узнагароджаны ордэнам Леніна. Акупантам стала вядома пра партызанскую сям’ю Васільевых. У верасні 1942 года яны ўчынілі расправу над бацькам Афанасія Захарам Навумавічам. Фашысты акружылі дом і спрабавалі захапіць яго жывым. Захар Навумавіч не здаўся ворагам, адстрэльваўся да апошняга патрона. Тады фашысты падпалілі дом, у агні загінуў цяжка паранены Захар Навумавіч. Меньшы яго сын Валодзя выбег з ахопленага полымем дома, але гітлераўцы дагналі яго і забілі. У 1943 годзе пры выкананні баявога задання трапіла ў рукі гестапаўцаў маці. Яе прымушалі сказаць, дзе знаходзяцца партызаны. Ульяна Піліпаўна загінула, нічога не сказаўшы пра партызан. Цяжка перажываў Афанасій Захаравіч смерць бацькі, маці, брата. Яшчэ з большай адвагай біў ён захопнікаў, асабістым прыкладам натхняючы на барацьбу партызан свайго атрада. Пасля вызвалення роднай беларускай зямлі ад захопнікаў Афанасія Захаравіча накіравалі на работу па аднаўленню народнай гаспадаркі. Працаваў ён дырэктарам МТС, старшынёй сельскага Савета. У апошнія гады ён, інвалід, цяжка хворы, жыў у Горках. 3 студзеня 1992 года яго не стала. Нягледзячы на цяжкую хваробу, да апошніх дзён жыцця Афанасій Захаравіч праводзіў вялікую выхаваўчую работу сярод моладзі, часта бываў на сустрэчах у школах горада і раёна, у акадэміі. І. Стальмашонак, ×

Ребята из деревни Паленка Подпольной молодежной группе бывшего комсорга Лихачевской MTC фоки Демьянова, к сожалению, не удалось широко развернуть свою деятельность. Сразу же после нескольких диверсий, проведенных ими в начале 1942 года на железнодорожном перегоне Орша — Погодино, и нападения на полицейский участок в Зубрах оккупанты начали усиленно искать следы подпольщиков. Были схвачены и расстреляны учитель Папсуев, довоенные сельсоветские активисты Абаканович и Жариков, мельник Миронов. После этого, спасаясь от репрессий, ушли в партизанский лес почти все члены молодежной подпольной группы Демьянова. Друзья Коли Васильева также были с начала лета 1942 года в партизанском отряде Д. Ф. Войстрова, а он пока оставался в Паленке в качестве связного. Через него-то и решили партизаны передать грозное послание предателю Косматову, который пошел в услужение оккупантам и рьяно работал тогда на должности бургомистра железнодорожного поселка Зубры. Письмо Коля положил за пазуху и отправился в путь. Еще до войны мальчику не раз доводилось быть в Зубрах, а потому дорогу туда он хорошо знал. Добравшись до поселка и отыскав там нужный ему дом, мальчик выждал момент, когда бургомистр остался в своем кабинете один. Потом без стука вошел в дверь и очутился с немецким холуем с глазу на глаз. — Тебе что здесь надо, подшивалец? — оторвав взгляд от каких-то бумаг, строго глянул Косматов на вошедшего мальчика. — Да вот, пан бургомистр, на улице я случайно нашел какой-то пакет. А вдруг, думаю, что-нибудь важное в нем: надо начальству показать, — как и учили его старшие товарищи, отправляя в дорогу, без запинки сказал мальчик. — Почитайте, пан бургомистр. Может, пригодится. — Ну, давай сюда, — протянул Косматов руку навстречу конверту. — Где, говоришь, нашел? — Да там, недалеко от казарм полицейских… Передав пакет, Коля Васильев хотел было выйти из кабинета бургомистра, но, на его беду, дверь загородил неизвестно откуда взявшийся тучный полицай. — Попридержи-ка, Борейша, мальчика! — приказал под: чиненному Косматов. — Может, ценные бумаги спас, так награду хлопцу отвалим. Пораспускались разявы курьерские — пакеты терять начали!.. Но как только, вытащив из конверта лист, бургомистр пробежал первые строчки написанного, лицо его сразу же побагровело. — А-а, черт их побери! — гневно ударил по столу кулаком Косматов. — Нашлись мне советчики, что можно делать, а чего нельзя!.. Моя теперь власть и воля моя: как хочу, так и поступаю... Ты где взял эту пакость, повтори? — Нашел, пан бургомистр, — по-прежнему твердил свое Колька Васильев. — Прямо на улице конверт валялся... — Я тебе поваляюсь! Кровью Ты меня будешь харкать, паршивец! — До бешенства взвинтился Косматов. — А ну, Борейша, за жабры его возьми да в каталажку кинь! Посидит денек-другой, узнает, чем батоги пахнут, тогда развяжет язык!.. Целый день издевались полицаи над Колей Васильевым, добиваясь ответа на то, как попал ему в руки конверт с грозным партизанским письмом и откуда сам он, сопляк, родом-племенем? Но у мальчика был один и тот же ответ: «Бумаги нашел возле полицейской казармы. А родом — из Смоленщины. Сирота круглый. По миру хожу, подаяниями питаюсь...» Коля и сам не мог понять потом, что случилось — то ли оставленный на ночное дежурство полицай допустил оплошность, то ли его истязатели постепенно склонились к мысли, что мальчик не обманывает их, а и вправду ни о каких партизанах не знает. Но когда вечером он попросился выйти за сарай «по нужде» часовой за ним следом не пошел, a остался на крыльце. Коля же не преминул счастливой случайности: он тут же перемахнул через забор и под покровом наступающих сумерек побежал из поселка. Часа через два он был уже родной Паленке. На его счастье, той же ночью зашли к ним в дом партизаны Афанасий Васильев и Андрей Кузьмин. Узнав о зубровских перипетиях, они забрали Кольку с собой в отряд. С тех пор винтовка, найденная когда-то возле Лихачевской МТС, верно служила Коле Васильеву до дня освобождения родной земли от гитлеровской нечисти. Аркадий Кандрусевич ×

Человек из деревни Паленка Часто к бывшему командиру 2-го отряда 35-й партизанской бригады А. 3. Васильеву, который живет теперь в деревне Палёнка Могилевской области, приходят пионеры и школьники. — Дядя Афанасий, расскажите нам о своих партизанских делах… — И вот завязывается интересный разговор. Когда речь заходит о юных партизанах, лицо бывшего командира добреет и голос становится каким-то задушевным. Дороги они ему, ребята, с которыми делил он тяготы военных дней и ночей… Вот один из рассказов Афанасия Захаровича. Жил в деревне Палёнка мальчик Коля Васильев. Ничем, казалось, не отличался он от своих сверстников. Зимой в школу ходил, летом помогал родителям по хозяйству, играл в разные игры. Беззаботной была его ребячья жизнь. Началась война. Немцы захватили нашу местность. И сразу посерьезнел мальчишка, почувствовал себя взрослым. Когда узнал, что мы уходим в партизаны, попросил взять с собой. «Буду воевать!» Однако взять Колю мы не могли. Не только потому, что он еще мальчишка. Решили оставить его в деревне партизанским связным. Как мы и надеялись, он оправдал наше доверие. В феврале 1943 года комсомольская партизанская группа из десяти человек под командованием Фоки Демьянова находилась в Тушевском лесу. Это была молодежь из деревни Палёнка. Когда они ушли в партизаны, фашисты по-зверски расправились с их семьями. Комсомольцы-партизаны жестоко мстили врагу. Однажды они решили написать письмо предателю Родины бургомистру Косматову. Вручить его взялся пионер Коля Васильев, которого партизаны называли Колей Малым. Взяв письмо, он отправился на станцию Зубры, где ему все было хорошо знакомо. Подошел к дому бургомистра, выбрал момент, когда Косматов остался один в кабинете, и, войдя в комнату, отдал письмо ему в руки. — Это вам от партизан. Прочтите и дайте ответ через меня, — сказал Коля. Заметив, что бургомистр испуганно посмотрел в окно, добавил: — Не вздумайте выдать меня. Моя жизнь — это и ваша жизнь. В случае чего, партизаны отомстят за меня. В письме же было написано вот что: «Господин Косматов! Пока не поздно, искупи свою вину перед Родиной и поверни оружие против оккупантов, если, конечно, дорога жизнь». Пока бургомистр читал письмо, Коля внимательно осматривал его кабинет. В окно были видны немцы и полицаи. Подошел поезд с военной техникой. Бургомистр, бледный, читал, не глядя на Колю. В конце письма стояла подпись: «Страус-Чапай». Немцы и полицаи хорошо знали это имя. — Ну что, согласны? — спросил Коля. Дверь раскрылась, и в комнату вошел гестаповский агент Борейша. — Попался, бандюга! — закричал он. — Сам пришел к нам в руки! — Он позвал еще несколько полицаев. — Что это? — спросил один из полицаев. — Письмо от партизан, — ответил осмелевший бургомистр. Коля стоял совершенно спокойно и, когда полицаи приказали ему поднять руки вверх, строго и веско сказал: — Подумайте и вы, пока не поздно. Если я буду на виселице, то и вам ее не избежать. Полицаи смущенно опустили оружие, но в это время в кабинет вошли немцы. — Партизан? Обыскать! Николая схватили, обыскали и, ничего не найдя, повели в комендатуру. — Где партизаны? Сколько их? — кричал комендант. — Сходите в лес да посчитайте сами, — дерзко ответил Коля. — Если не скажешь, будешь повешен, — злился фашист. — Вешайте! Только вам придется отвечать за меня. Партизаны не простят. — Мы из тебя жилы вытянем. Ты скажешь нам, где партизаны! — Никогда я не стану предателем. А вам страшно. Вы боитесь даже детей, — ответил Коля. Немец едва не задохнулся от бешенства. Колю вывели и посадили в подвал. Он начал агитировать полицаев, которые его стерегли: — Если вам дорога ваша шкура, опомнитесь, пока не поздно. Кому служите? Скоро немцев прогонят, и вам Родина не простит предательства. Полицаи ругались, но некоторые задумывались: «Мальчишка, а что говорит, как смело держится. Видимо, и в самом деле у них большая сила». Когда стемнело, Коля сказал постовому полицаю, что ему нужно выйти на улицу. Тот откинул засов. Коля под наблюдением охранника, державшего оружие на изготовку, лениво побрел к забору. Шаг, второй, десятый, и вдруг в один миг, не давая полицаю опомниться, перемахнул через забор и опрометью — вперед! Пока полицай выбежал в ворота, Коля был уже далеко. В снежной круговерти глохла стрельба преследователя. Парень и не заметил, как пробежал пять километров. Вот уже и родная Палёнка. Мать, увидев сына, вначале испугалась, но быстро пришла в себя и начала растирать Коле окоченевшие ступни — где-то в сугробе он потерял валенки. Он сжал зубы. Ни стона, ни жалобы. Переоделся в теплое и стал собираться в путь. Мать знала, что Коле нужно быстрее уходить, пока не налетели фашисты. Вдруг около дома скрипнули сани. В них — люди с оружием в руках. — Фрицы! — ахнула мать. Коля тотчас достал спрятанный под полом карабин и подготовился защищаться. Подъехавшие, в белых маскировочных халатах, словно заранее знали, куда им надо, вбежали в хату. И тут Коля бросился им навстречу. Это были партизаны — Андрей Кузьмин, «Иван Грозный» и я со своими товарищами. Побледнел Коля. И поняли мы, какой ценой далась ему выдержка… Забрали мальчишку с собой. С тех пор не расставался с нами отважный разведчик и умелый диверсант. Ему можно было поручить любое боевое задание, и он никогда не подводил. Теперь Николай Федорович Васильев живет в родной деревне и работает в строительной бригаде колхоза «Заветы Ильича». Мальчиком ему доводилось жечь дома, в которых засели враги, взрывать станционные сооружения… Пришла победа, принялся бывалый партизан за строительство. И подолгу горит в стеклах окон закатное солнце, и звучат под крышами домов песни и смех. И стучат в селе топоры… Мир на земле. За него воевал и он, Коля Васильев из села Палёнка. (Перевод Б. Бурьяна) ×

Она пережила 900 дней блокады

Власова Н. И. с внучкой Машей

Моя бабушка, Власова Надежда Иововна, встретила войну в Ленинграде девочкой 11 лет. Она жила у своего старшего брата на ул. Набережной. Приехала она в этот город в 1938 году, после смерти отца. Их семья была многодетной, и брат Иван решил взять на себя заботу о младшей сестренке. Здесь можно было получить хорошее образование, приобрести приличную специальность. Но всем планам помешала война. Ленинград бомбили ночью и днем. По радио передавали: «Воздушная тревога! Всем в бомбоубежище!». Началась эвакуация. Не всех успели вывезти из осажденного города. Надеялись, что война скоро закончится, но для ленинградцев она затянулась на 900 горестных дней и ночей. Сильные бои шли под Вороньей горой, все взрослые защищали родной город. Бабушка рассказывала, как после бомбежки горели Бодаевские склады, где хранились запасы зерна, муки, сахара, и Ленинград остался без хлеба. Городской прописки Наденька не имела, а, значит, и продовольственных карточек ей не полагалось. У брата Ивана жена и двое детишек. Но ни разу они не упрекнули ее куском хлеба. Хорошо, что по соседству жил врач-терапевт Николай Федорович. Он-то и помог в самую трудную минуту. Добился, чтобы Наде выдали метрику о рождении, устроил работать крохотную девчушку в регистратуру своей больницы. В помещении было холодно, мерзли руки. Больных и раненых стало прибавляться, и Надя едва справлялась с работой. И опять на помощь пришел всё тот же сердобольный врач. Только благодаря ему ее перевели для помощи поварам на кухню. Работа досталась тяжелая – чистила котлы. Часто еда пригорала, и тогда она трудилась с особым усердием. Ведь то, что соскребала за весь трудовой день, собирала в котелок и потом относила детишкам Ивана. Особенно тяжелой была первая блокадная зима… Хлеб выдавали по карточкам, по 125 г на сутки на одного человека. За хлебом выстраивались очень длинные очереди. От длительного недоедания у людей кружились головы, случались голодные обмороки. Муки с каждым днем становилось все меньше и меньше. И тогда в тесто стали подмешивать опилки и мякину, в качестве пищевых заменителей использовались целлюлоза, хлопковый и льняной жмых. Из этого хлеба можно было лепить различные фигурки, но и этому хлебу были рады ленинградцы. Однажды бабушкиному брату Ивану, как военному, выделили полмешка гороха, вот они его размачивали и ели, варить было негде. Были очень холодные зимы, носить тоже было нечего. Сильные морозы вывели из строя водопроводные и канализационные трубы. За водой ходили к Неве. Ведер не было. Бабушка нашла два солдатских котелка, и ими она носила воду. Хорошо, что дом стоял на берегу Невы. Каждый день немцы бомбили город, но убегать в бомбоубежище уже не хватало сил, оставались лежать в квартире, было очень страшно. Все 900 блокадных дней бабушка прожила в Ленинграде. Прошла сквозь холод и голод, нечеловеческие испытания, выпавшие на долю блокадного Ленинграда. Но люди верили в победу и дождались ее. Бабушка награждена почетным знаком «Житель блокадного Ленинграда» и знаком «Ветеран войны», а также юбилейными медалями. В День Независимости Республики Беларусь бабушка получает поздравления от Президента Беларуси А. Г. Лукашенко. А в день 55-летия снятия блокады Ленинграда ее поздравило руководство Российской Федерации. Мария Власова, ×

Шел блокаднице 12-й год… Так случилось, что уроженка деревни Задорожье Горецкого района Надежда Иововна Власова разделила судьбу жителей блокадного Ленинграда. Родилась она в многодетной семье крестьян Белоусовых. Из семерых детей она была самая младшая. Родилась 2 августа 1931 года, когда старшему брату Ивану был 21 год. В семь лет, когда Надя ходила в первый класс, умер отец. От забот и болезни не стало в 50 лет полевода Иова (его звали просто Ёва) Степановича Белоусова. Вот прямо с похорон отца и увез 7-летнюю Наденьку в 1938 году брат Иван Белоусов в Ленинград в свою семью и заменил ей мать и отца. Жила она до войны в семье брата 4 года, присматривала няней за сыном Борисом в возрасте 8 месяцев и дочерью Тамарой 4 лет. И без отрыва от обязанностей няни окончила три класса школы. Жили они в Приморском районе по улице Набережная. Дом стоял на побережье. Ивана забрали на фронт. Город стали бомбить, началась эвакуация. Все, кто мог, уходили, а Надя с невесткой Евгенией Аверкиевной и двумя ее малолетними детьми остались. В городе была введена карточная система. Жили впроголодь. На одной лестничной площадке с ними жил врач-терапевт Сакс Николай Федорович, русский немец. Когда в городе не было воды, Надя с ведерком бегала на набережную Невы. «Наденька, идем на работу завтра», – участливо предложил врач. И назавтра посадил ее в регистратуру госпиталя вести записи поступающих и выбывающих пациентов. В госпитале было холодно, от чего даже чернила замерзали в чернильнице, и в журнале расплывались кляксы. Перевели Надю на кухню. Ни дров, ни денег по малолетству девочке не выдавали. Врач распорядился, чтобы записывали на кого-то ее зарплату и выдавали девочке. Невестка тоже работала и на рабочую карточку получала 500 граммов хлеба в день, на детскую карточку Надя получала 125 граммов. Он был черный, с примесью, от чего крошился и разваливался, но и его непросто было купить. Бодаевские склады с запасами муки и сахара немцы разбомбили сразу. Особенно ярко горел сахар и очень хорошо освещал немецким стервятникам объекты для уничтожения. С раннего утра у магазинов выстраивались большие очереди за хлебом, которого не всем хватало. Что-нибудь давал Наде повар. Так и пережили тяжелую зиму с 1941 по 1942 годы, остались живы. Возле их дома шла дорога на Серафимовское кладбище. Невдалеке стояла церковь. И не было дня, чтобы кого не везли на санках в последний путь. Хоронили ленинградцев в больших братских могилах, которые приводили в порядок уже после войны. Брат Иван вернулся с фронта весь израненный. Долго не протянул и вскоре умер. В 1947 году Надя вернулась домой в Задорожье к матери и двум братьям. Сергей Белоусов, с 27-го года, был узником концлагеря в Германии, вернулся оттуда с подорванным здоровьем и рано умер. Младший Александр отслужил в армии 6 лет и остался в Ленинграде. Работал на заводе, женился. А Надежда Иововна работала в полеводческой бригаде полеводом, звеньевой по льну. …После войны ей не удалось побывать в Ленинграде, городе, с которым оказалась повенчанной в самый тяжкий для него час. Но Надежду Иововну не забывают. У нее, ветерана блокадного Ленинграда, целая коллекция из 8 медалей. Недавно она пополнилась и памятным знаком Санкт-Петербурга «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Петр Детликович ×

Воспоминания Из воспоминаний бывшего командира 17-й партизанской бригады Николая Ивановича Китаева: «Мне вспоминается бой нашего объединенного отряда в поселке Черничный Горецкого района 7 января 1943 г. Наш отряд, двигаясь на санях через поселок Черничный, попал в засаду, появились раненые в наших рядах. Я подал команду решительно и быстро выбить противника из поселка и уничтожить. Свое боевое распоряжение я передал через связного Женю Воробьева. Он быстро и смело под градом пуль выполнил мое задание. Подробнее... Храбрость и мудрость Жени Воробьева проявлены в диверсиях на железной дороге, в засадах и, особенно, в боях Бовской блокады в октябре 1943 г. Погиб Женя в бою с фашистами в июне 1944 г. Он был ранен и не мог передвигаться, а когда фашисты приблизились к нему, то взорвал себя гранатой. Вот как воевал и боролся за Родину юный патриот, партизан, храбрый, мужественный и самоотверженный пионер Женя Воробьев». Камісар 3-га атрада 115-й партызанскай брыгады Агасі Карапетавіч Грыгар’ян успамінаў: «1 чэрвеня 1944 года фашысты акружылі партызан у Баронскім лесе, што на Шклоўшчыне. Бой быў жорсткім. Фашысты стараліся знішчыць нашы кулямёты. Каля аднаго з іх знаходзіўся Жэня Вараб’ёў. Раптам куля трапіла яму ў жывот…» Далей з успамінаў Таісіі Уладзіміраўны Фомчанка: «Мы з Нінай Емельянавай падпаўзлі да яго каб аказаць дапамогу. – Не губляйце часу, дзяўчаты, – запярэчыў ён. – Уцякайце, я вас прыкрыю! Маме, Тася , скажы, што сын ваяваў як належыць салдату. Адбегшы метраў на дзвесце, я азірнулася і ўбачыла, што ворагі акружаюць Жэню, каб захапіць яго жывым. Але хлопчык, сабраўшы апошнія сілы, падняўся і кінуў гранату сабе пад ногі. Раздаўся моцны выбух. Не стала нашага таварыша, які разам з сабою падарваў фашыстаў, што акружылі яго». ×

Юныя мсціўцы Жэня Вераб’ёў прышоў у партызанскі атрад разам з маці і дзедам. Яго бацьку расстралялі фашысты за сувязь з партызанамі ў жніўні 1942 года, а 5 снежня расстралялі і дзеда. Жэня помсціў ворагу і за бацьку і за дзеда. За два гады ён вырас і пасталеў фізічна, умацаваўся духам. I дзе толькі не пабываў за гэтыя часы: лясы — машкоўскі, рэкацкі, чапялінскі — былі яго родным кутам. Давялося яму ваяваць на тэрыторыі Чавускага, Слаўгарадскага, Быхаўскага раёнаў. Пасля выхаду, з акружэння Жэня з часткай партызан вярнуўся ў Горацкі раён, змагаўся з ворагам у 115-й брыгадзе. 1-га чэрвеня 1944 г. у адным з баёў, каля вёскі Тудараўка, Жэня быў цяжка паранены. Каб не трапіць жывым у рукі ворага, ён падарваў сябе апошняй гранатай. Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР ад 30 снежня 1948 г. за мужнасць, праяўленую ў барацьбе з нямецка-фашысцкімі захопнікамі, Жэня Вераб’ёў пасмяротна ўзнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны 1-й ступені. Яго імя носяць атрады піянерскіх дружын СШ № 3 і СШ № 4. Вольга Гулевіч ×